COMPETITION RULES

大賽辦法

時程與類別

開放報名

開放報名

2026年5月4日

線上報名及參賽作品送件截止

線上報名及參賽作品送件截止

2026年7月15日

23:59

臺北時間

(GMT+08:00)

初選

初選

2026年8月中旬

入圍名單公告

入圍名單公告

2026年9月上旬入圍者

決選

決選

2026年10月上旬

作品資料確認

作品資料確認

2026年10月中旬

頒獎典禮暨獲獎作品展覽

頒獎典禮暨獲獎作品展覽

2026年12月上旬

2026年5月4日

2026年7月15日

23:59

臺北時間

(GMT+08:00)

2026年8月中旬

2026年9月上旬入圍者

2026年10月上旬

2026年10月中旬

2026年12月上旬

活動目的

鼓勵國際間學生創意設計交流,發掘新生代創意設計人才。

報名費用

免繳報名費。

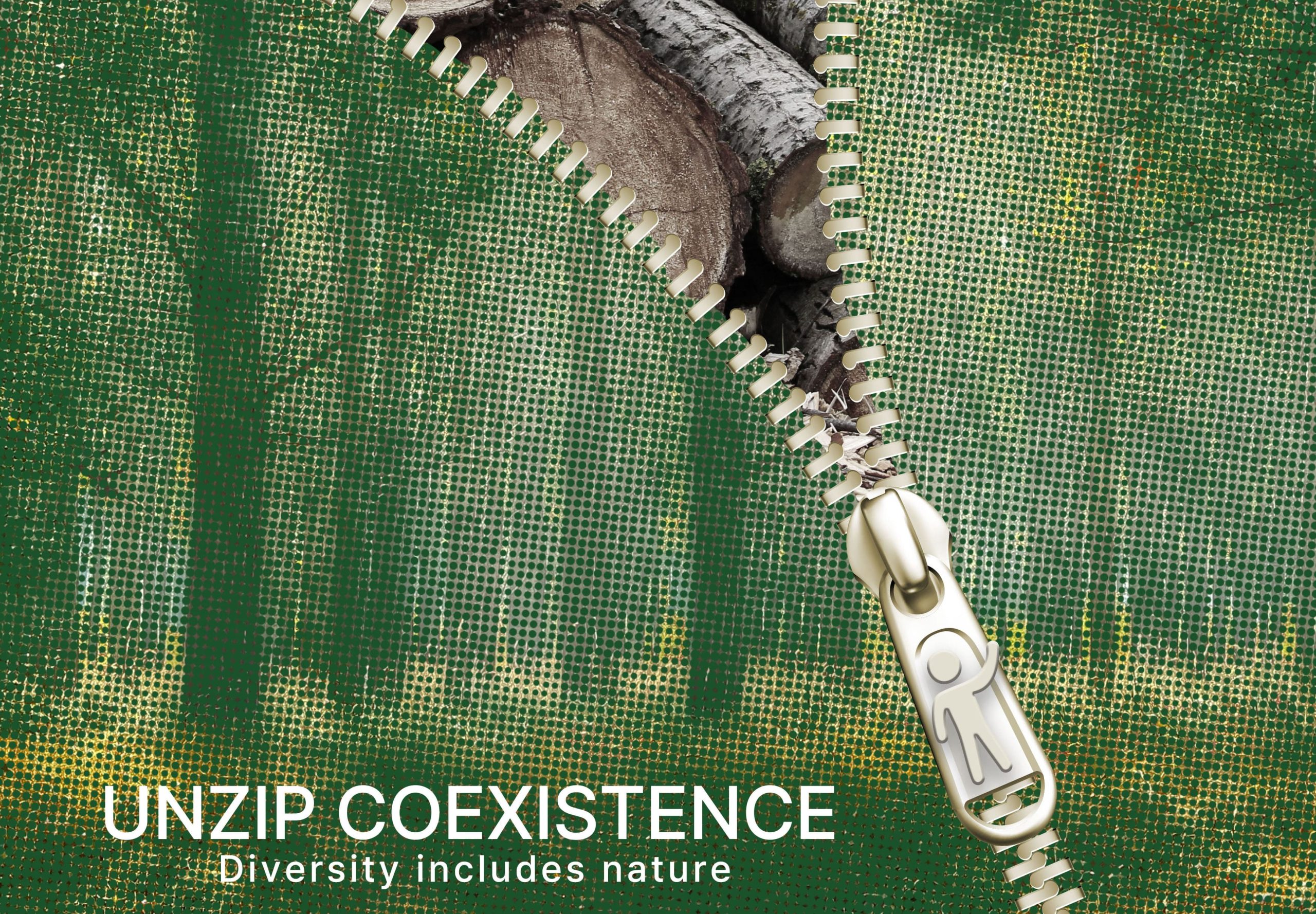

大賽主題

Diversity (多樣性)

多樣性是尊重與包容差異,融合多元文化,激發創新,促進合作,共創互相支持的共融社會。

參賽資格

限定國內外高級中等以上學校在校學生(以網路截止報名時間為準,須為西元1995年5月12日之後出生,年齡30歲以內。女性申請人於申請年限之前曾有生育事實者,每胎得延長年限兩年)

*2025年畢業生及入學新生皆可報名參加。

徵件需求

Diversity (多樣性)

作為現代社會的重要價值,呼籲學子尊重彼此的差異,並以包容與溫暖對待他人。聯合國希望於2030達成「SDGs: Sustainable Development Goals / 永續發展目標」,更強調多樣性在推動全球發展中的核心角色。透過設計的力量,學子可以融入多元文化的視角,激發創新,促進跨界的合作與共融,為社會創造更多可能性。多樣性不僅是一種理念,更是一種實踐——尊重每個人的獨特性,體現世界的豐富性,打造彼此互相支持的共融社會。

參賽類別

產品設計類、視覺設計類、數位動畫類、建築與景觀設計類、時尚設計類,共五類。

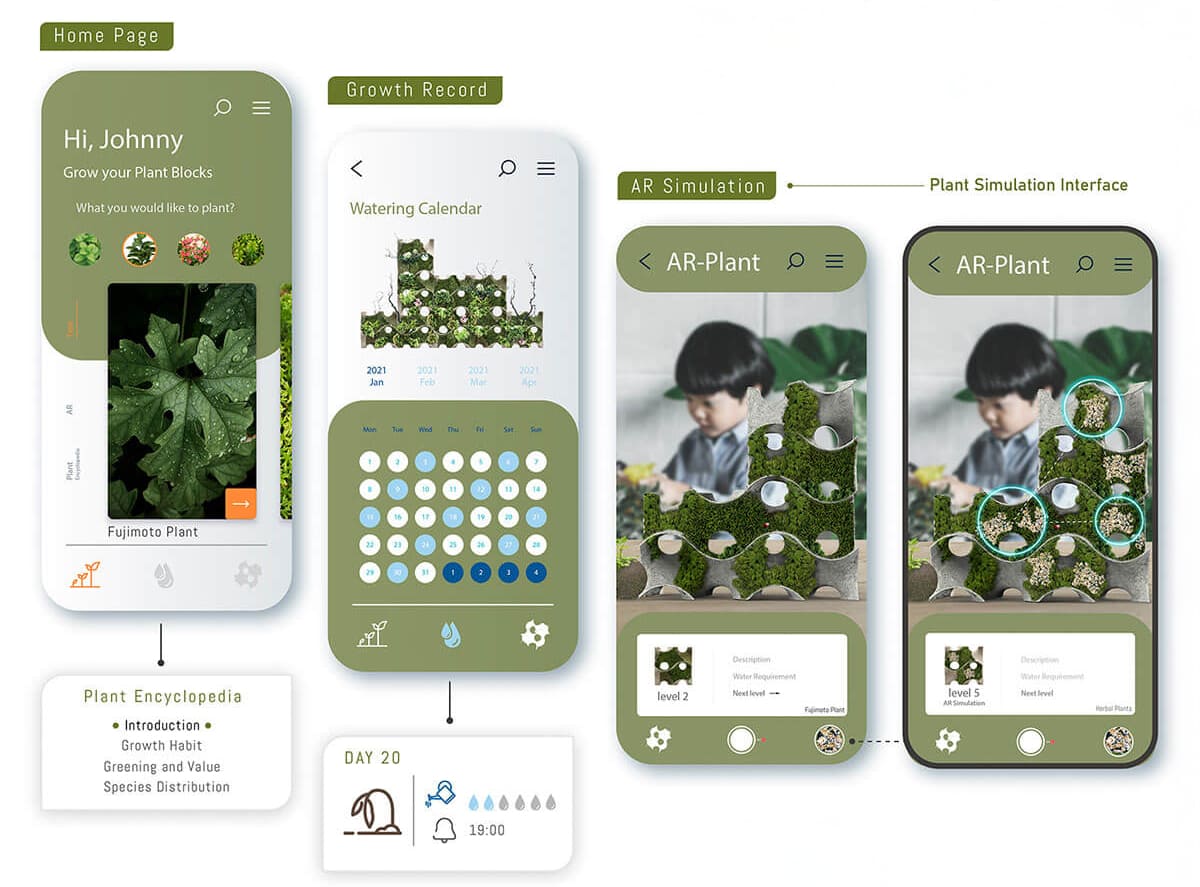

產品設計類

涵蓋數位產品、工業設計與未來設計,強調人本思維與永續創新。此類別鼓勵設計師結合智能科技與綠色材料,創造兼具實用性與社會責任的產品,改善生活並引領產業革新。

機器人設計、自主移動裝置、外骨骼與輔助裝置、新材料與智慧材料、生物與奈米材料、聚合物、半導體、觸覺與智慧表面、其他。

人工智能服務(AI)、使用者介面(UI)、使用者體驗(UX)、行動應用程式、可穿戴裝置、智慧家居與物聯網(IoT)、其他。

教學輔助工具、教室與學習空間、教育遊戲與應用程式、兒童產品、學習設備與自學工具、成人學習與公共教育、遊戲與娛樂教育設備、其他。

運動與健身用品、個人美容、醫療設備與器材、手術與診斷工具、復健裝置、可穿戴健康設備、寵物與獸醫工具、其他。

家具、照明、廚衛設備、電子3C設備、餐具與廚具、多媒體與娛樂設備、家居辦公與收納、工具與園藝設備、安全與救難產品、其他。

自行車、電動車、摩托車、公共交通、水上交通、飛機與航太飛船、軍事設備、零件與內裝、智慧交通裝置、其他。

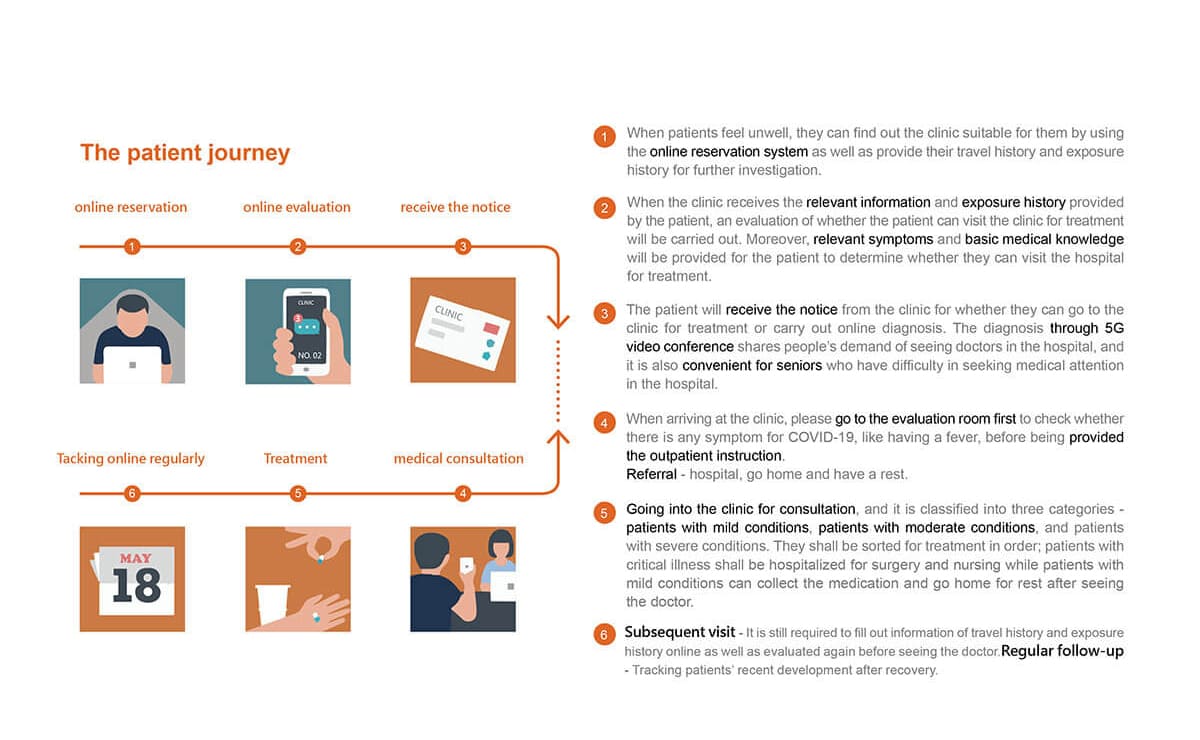

視覺設計類

聚焦溝通設計、品牌識別、數位媒體與資訊設計。目標是讓設計成為跨文化溝通的核心力量,透過圖像與符號傳遞價值與意義,促進資訊共享、文化交流與公共意識提升。

品牌識別、視覺系統、品牌推廣、老品牌革新、標誌設計、品牌行銷、其他。

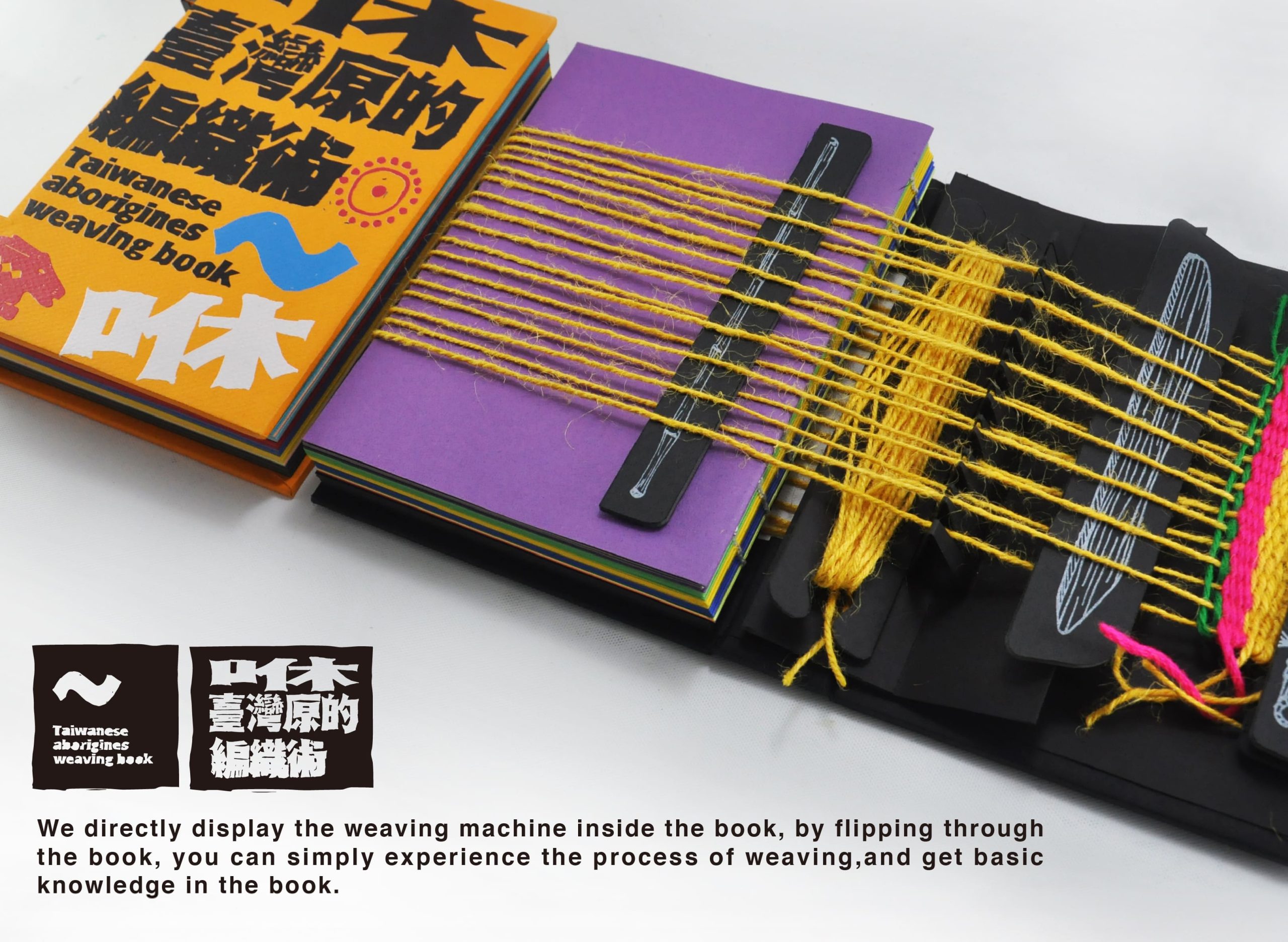

書籍設計、插畫、出版與印刷、年度報告、排版設計、廣告、其他。

創新包裝、永續包裝、禮品包裝、零售包裝、包裝材料、其他。

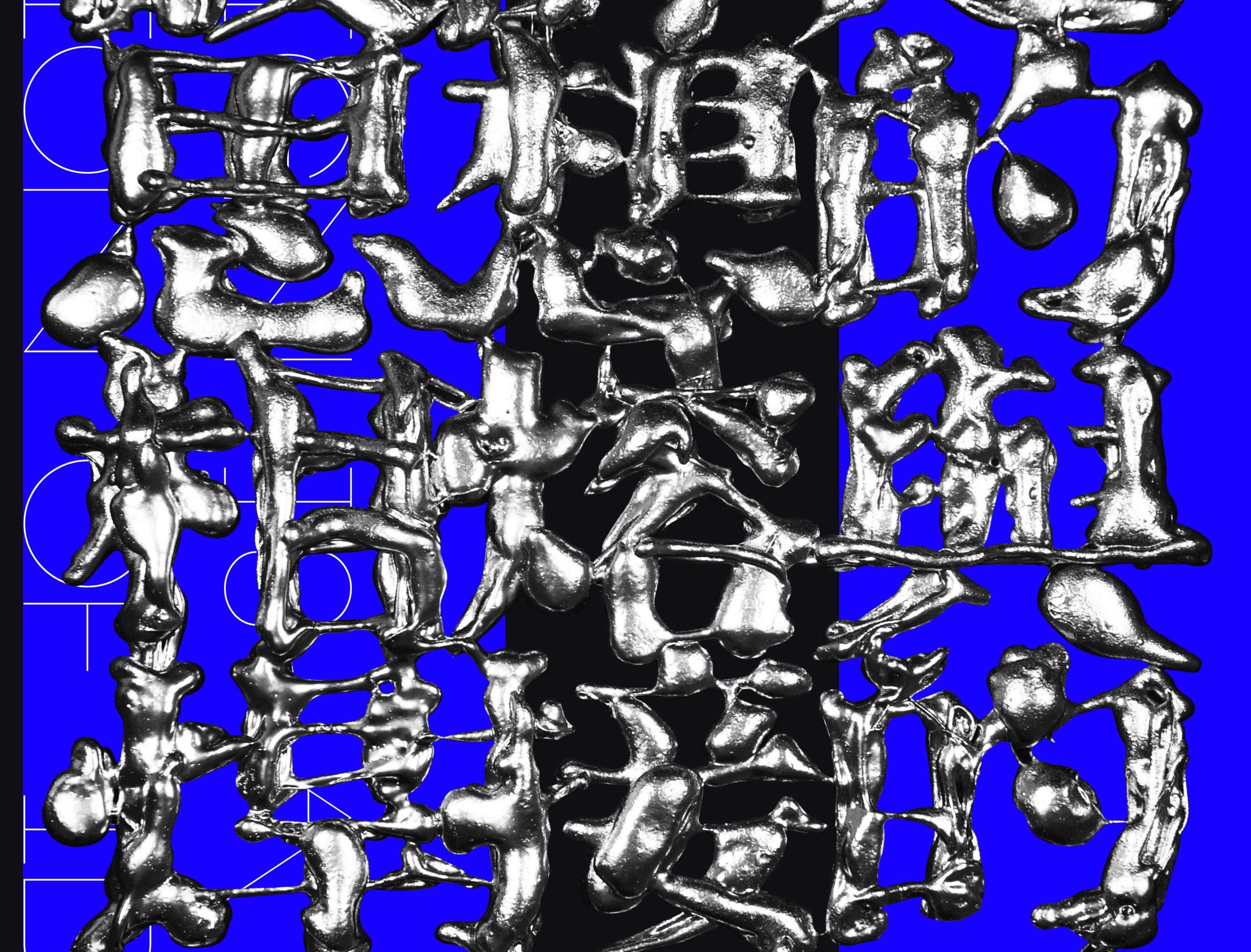

字型創作、排版字型、可變字體、手寫字體、商用字體、品牌字體設計、其他。

任何主題之海報、動態海報、永續海報、文化海報、藝術海報、反戰海報、活動海報、其他。

網站設計、使用者介面與體驗、人機互動、螢幕與選單設計、穿戴設備介面、其他。

應用程式介面、票務、支付、金融、交通、旅遊、維修、政府服務流程規劃、其他。

城市景觀、空拍、人物、生活型態、文化風俗、自然地貌、動物、微距、夜景、活動紀實、其他。

數位動畫類

包含動畫影像、實拍影片、互動敘事、虛擬實境與跨媒體創作。此類別強調以創意影像賦予故事新生命,結合沉浸式技術與跨產業應用,推動教育、娛樂與文化傳播的未來,拓展人類的想像邊界。

短片動畫、長片動畫、實驗動畫、動態影像藝術、定格動畫、3D/2D動畫、片頭設計、新動畫藝術、其他。

劇情片、紀錄片、短片、長片、實驗影片、微電影、音樂影片、其他。

視覺特效、程式設計、聲音設計、特殊剪輯、劇本創作、動態圖像設計、其他。

虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、混合實境(MR)、擴展實境(XR)、互動影片、沉浸式裝置、混合媒體作品、其他。

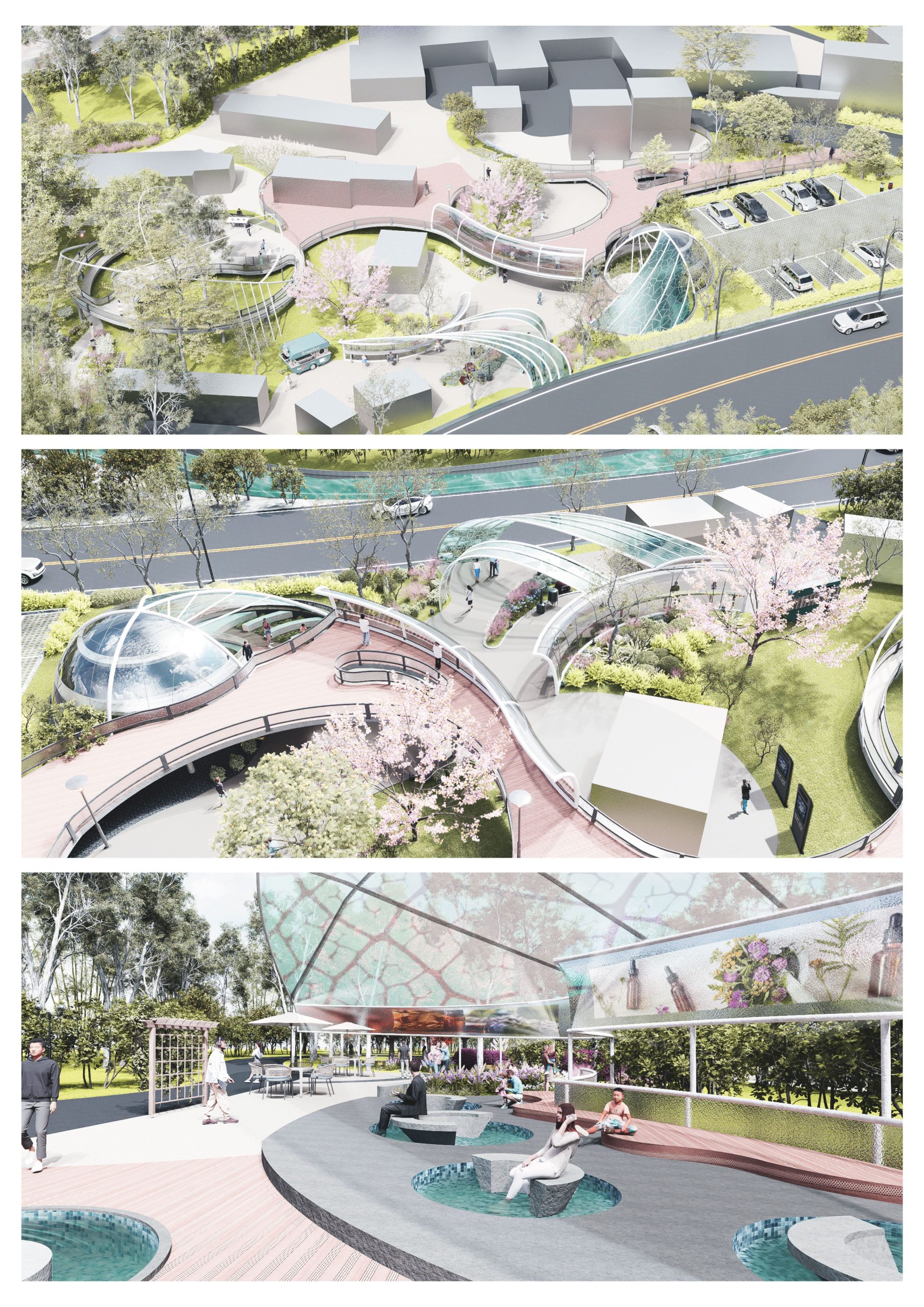

涵蓋建築、室內、都市景觀設計。此類別鼓勵設計師以人、文化與自然共生為核心,實踐永續城市與宜居社會,並探索建築如何平衡科技、生態與文化,成為承載歷史與未來的空間載體。

建築與景觀設計類

涵蓋建築、室內、都市景觀設計。此類別鼓勵設計師以人、文化與自然共生為核心,實踐永續城市與宜居社會,並探索建築如何平衡科技、生態與文化,成為承載歷史與未來的空間載體。

住宅與商業大樓、文化與醫療建築、宗教與公共建築、永續建築、歷史建築再利用、其他。

居住與商業空間、辦公與工作環境、飯店、餐飲、娛樂空間、教育與公共設施、零售與購物空間、特殊用途空間、其他。

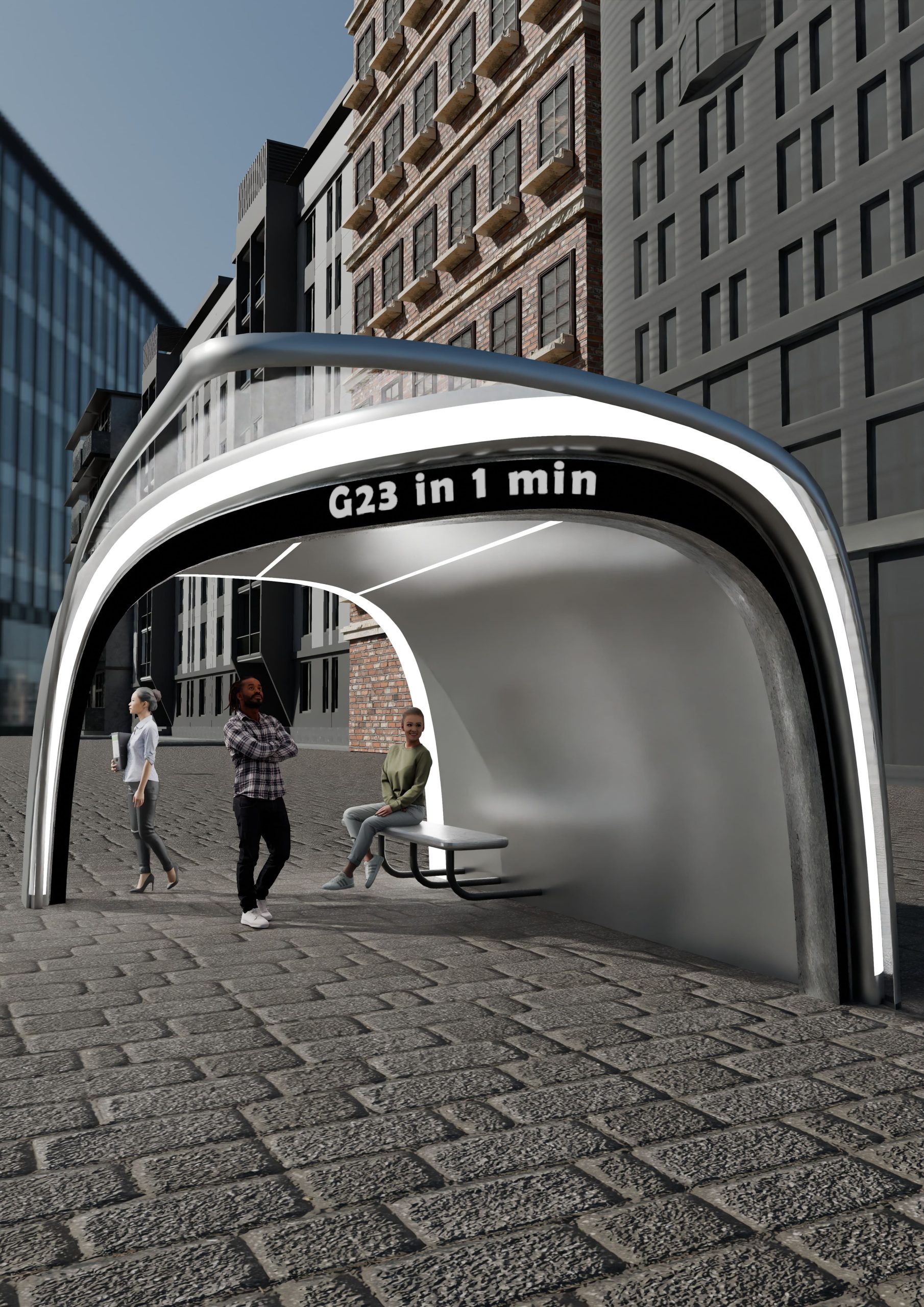

城市與景觀規劃、橋樑與基礎設施設計、公共休閒設施(遊樂場、公園)、街道與城市家具、交通與停車設施、其他。

展覽與活動設計、燈光與藝術裝置、導向與信息系統、虛擬實境空間、公共藝術裝置、其他。

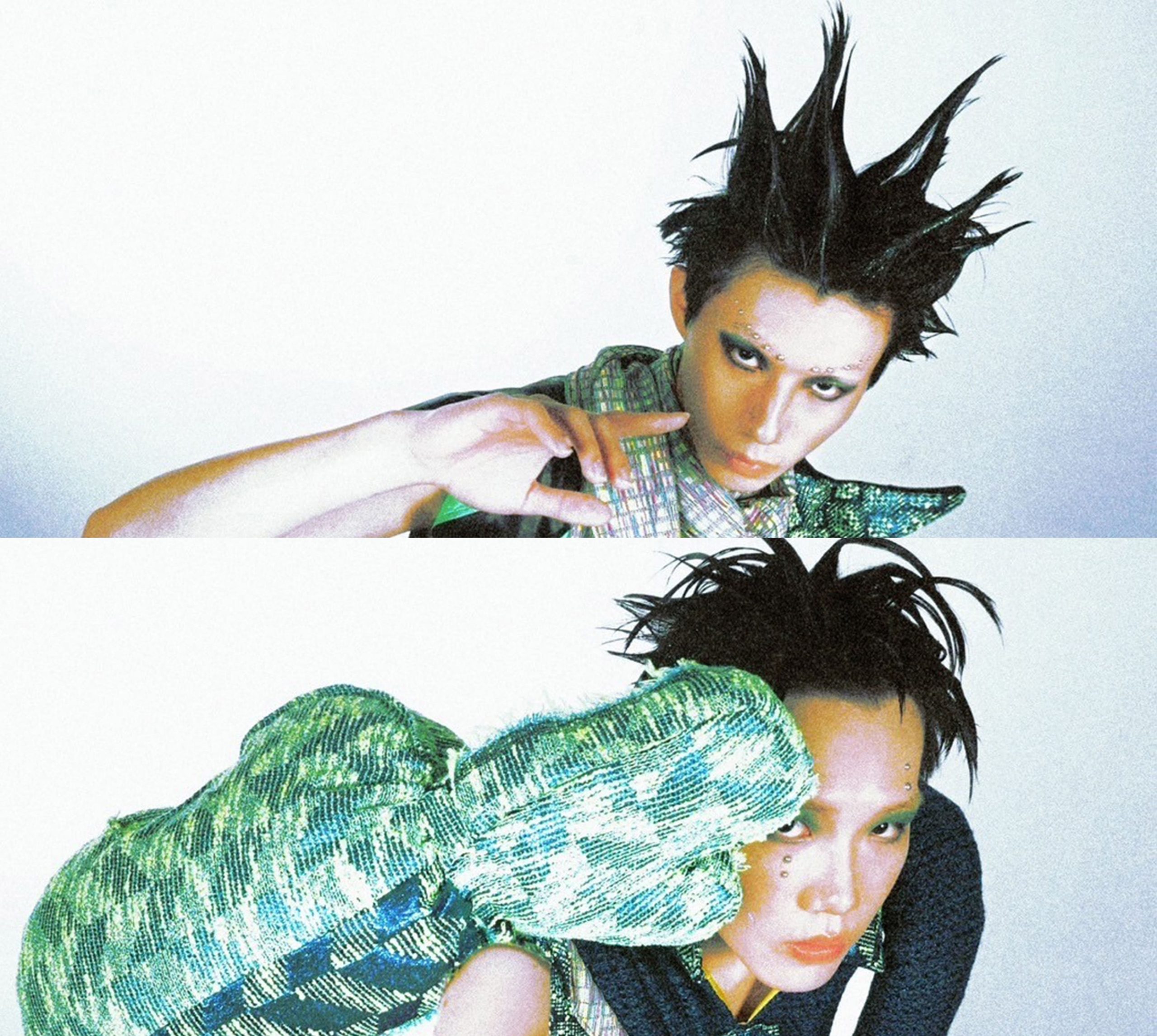

時尚設計類

範疇包含服裝、紡織、珠寶、數位時尚與永續材料等。此類別推動創新與責任並行,發展永續時尚與新興科技應用,成為文化交流與產業轉型的先驅,讓時尚成為推動社會價值與美學革新的語言。

男裝、女裝、童裝、婚紗、內衣、泳裝、鞋履、腰帶、手套、帽飾、圍巾、髮飾、雨具、行李箱與包袋、手機與平板配件、其他。

紡織布料、時尚印花、功能性織品、永續材料、智慧紡織、其他。

項鍊、手鍊、耳環、戒指、胸針、袖扣、腳鍊、豪華珠寶系列、創新珠寶設計、其他。

手錶(類比與數位錶、掛鐘與座鐘)、眼鏡(太陽與光學眼鏡、眼鏡配件)、精品配件(領帶夾、卡套、名片夾)、其他。

智慧穿戴裝置、智能配件、科技時尚應用(AR/VR、互動時尚、健康監測設備等)、其他。

彩妝產品、護膚品、香氛、髮飾設計、美髮造型工具、專業美妝配件、其他。